Introduction au numéro 3 de la revue Salariat

par Nicolas Castel, Claude Didry, Mathieu Grégoire, Emilien Julliard

Prolongeant une première expérience de sécurité sociale engagée dans le cadre du New Deal avec le Security Social Act de 1935, le programme du Conseil national de la résistance (CNR) proclame en 1944 l’ambition d’un « plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ». La grande ordonnance du 4 octobre 1945 dont nous commémorons cette année le quatre-vingtième anniversaire précise cette ambition, en visant l’« organisation d’une sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et de famille qu’ils supportent » (art. 1er). Ce qui se dessine est donc fondamentalement une garantie de moyens d’existence, notamment par la continuation du salaire. Mais c’est également la prise en charge des soins requis en cas de maladie professionnelle ou non) et d’accident (du travail, ou non) qui se précise, en organisant un accès à la santé par un système de remboursement des soins médicaux couvrant le prix des consultations et des interventions. Cela implique par voie de conséquence la reconnaissance d’un système de santé, reposant sur l’articulation, voire la convergence, des différentes structures de production des soins médicaux (médecine de ville libérale, médecine hospitalière alliant personnel de la fonction publique hospitalière et médecins de statuts hétérogènes, hospitalisation privée, maisons de santé, dispensaires, etc.). Au vu de l’ambition de « plan complet » proclamée par le programme du CNR, la Sécurité sociale reste pourtant marquée par un inachèvement fondamental annoncé en ces termes dans l’ordonnance du 4 octobre 1945 : « Des ordonnances ultérieures procèderont à l’harmonisation desdites législations et pourront étendre le champ d’application de l’organisation de la Sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur ». Dans les débats ultérieurs, par exemple en 1946, seront évoqués des risques – voire des besoins – nouveaux, comme le logement par Eugène Claudius-Petit dont on trouve un écho dans le décret du 6 aout 1953 qui établit le 1 % patronal, ou le chômage par Ambroise Croizat qui, pour rappel, fit l’objet en 1958 d’un régime spécifique géré par l’Unédic1, hors donc du giron strict de la Sécurité sociale. De manière similaire, le Bureau international du Travail dans son rapport de 1942, Approaches to social Security, rappelait que la politique de sécurité sociale devait se concevoir comme une partie d’un programme bien plus vaste de protection, de redistribution, de production et d’éducation2. C’est précisément la voie qu’emprunteront plusieurs pays occidentaux et notamment avec une certaine détermination, la France d’après-guerre3, mais là aussi hors du giron strict de la Sécurité sociale (i. e. sous la forme par exemple de fonctions et d’entreprises publiques).

N’est-ce pas cet inachèvement et les promesses de développement que les architectes de la Sécurité sociale ont mis en son cœur que l’on retrouve aujourd’hui, notamment à travers les expérimentations et les projets qui s’en inspirent dans les domaines de l’alimentation, de la dépendance ou de l’industrie ? Si la Sécurité sociale a bouleversé l’univers du soin médical, en organisant et en finançant, pour partie4, un système de santé articulant des « producteurs de soins » issus de différents horizons, n’y a-t-il pas là un modèle pour d’autres productions, d’autres « mises en sécurité sociale » en somme ?

En effet, en dépit des contre-réformes qui se succèdent depuis plus de quarante ans5, le système national de protection sociale identifié par Jean-Claude Barbier, Michaël Zemmour et Bruno Théret6, dont le cœur reste la Sécurité sociale, n’a cessé de s’étendre tout au long du xxe siècle, et c’est avec une vigueur méconnue que la « Sécu » fête son quatre-vingtième anniversaire. Ainsi, comme le rappellent les auteurs de cet opuscule, ce macrosystème participe en tant que tel à la reproduction de la société salariale – qu’il s’agisse de lien social, de travail ou de groupes sociaux – et ce, tout en assurant une dynamique massive de solidarités et de réduction des inégalités par des transferts sociaux entre bien portants et malades, entre actifs occupés, chômeurs et retraités inactifs, entre hommes et femmes, entre parents et personnes sans enfant, entre ménages modestes et aisés.

Cette réduction des inégalités demeure freinée par un système de protection sociale partiellement désandrocentré – la dépendance domestique des femmes restant en partie liée à la forme prise par les droits sociaux de leur mari7– et soumis à des critères de résidence qui tendent à discriminer les travailleurs étrangers. Mais c’est donc une large Sécurité sociale (en incluant ici l’assurance chômage), dans un mouvement général de déploiement du salariat engagé depuis l’après-guerre, qui est venue se substituer à des formes d’assistances et d’assurances très limitées, c’est-à-dire limitées quant aux risques couverts, quant aux rémunérations prises en compte et parce que trop faibles ou facultatives (notamment dans le cas des accidents du travail8). Désormais, la Sécurité sociale traverse l’existence de tout un chacun : souvent, on naît et on meurt à l’hôpital, tout comme on sera un jour ou l’autre un travailleur cotisant, un parent bénéficiaire des allocations familiales, un chômeur pointant à France Travail, un malade doté d’une carte Vitale ou un futur pensionné liquidant sa retraite auprès de la Carsat9 compétente. Faut-il s’arrêter là ? Qu’ils soient nouveaux ou déjà largement investis par des formes de productions publiques ou parapubliques de multiples domaines de sa possible extension peuvent être mentionnés, sachant que la présente liste n’a rien d’exhaustif : les transports, l’énergie, l’industrie, le logement, le soin, l’alimentation10, la planification écologique11, l’enseignement supérieur12, la culture13 et l’intermittence du spectacle14, la presse15, les services funéraires16.

Certes, les contre-réformes de ces quatre dernières décennies contribuent à un corsetage du système de santé, ou encore du système de retraite, suggérant un retour de la « société de marché » dont la grande transformation identifiée par Karl Polanyi17 au lendemain de la crise des années 1930 semblait avoir clos l’existence. Mais, face à ce renouveau de l’accroissement indéfini de la valeur économique sans autre but que son accumulation stérile du point de vue du bien commun, il n’est pas dit que la mise en sécurité sociale ne se renouvelle pas non plus, d’autant que ce sont bien les institutions du salariat qui nous ont permis de passer le cap d’une crise sanitaire sans précédent18. La Sécurité sociale reste centrale et inspire de nombreuses revendications ou expérimentations – nous donnons dans ce numéro l’exemple d’une expérimentation en cours de sécurité sociale de l’alimentation (SSA) et celui d’une revendication d’un statut pour les paysans. Elle nourrit donc encore aujourd’hui une pluralité de projets relatifs à son extension comme, par exemple, le projet de sécurité sociale industrielle esquissé dans ce même numéro. Cette dynamique d’expérimentation vient ainsi compléter, sur un mode éminemment offensif et désirable, les initiatives d’organisations syndicales et politiques soucieuses de maintenir un système de protection sociale attaché à l’État de droit républicain restauré au lendemain de la Libération.

La Sécurité sociale a donc pris une telle place dans la vie de toutes et tous, qu’elle est devenue un élément déterminant de nos modes d’existence. Sa participation à la reproduction sociale – que le capitalisme tend à « cannibaliser »19 – via notamment

des prestations familiales venues reconnaître et valoriser le travail domestique et parental inégalement réparti au sein des couples est un fait notable. D’autant plus que ces prestations ont vu leurs traits les plus liberticides s’estomper au fil du temps : police administrative des familles, natalisme, tutelle du mari. Cette mécanique générale de solidarités, de luttes contre les inégalités, de protections et de productions en tout genre a toutes les bonnes raisons de s’étendre au XXIe siècle. Déjà parce que sa permanence n’est pas remise en cause et parce que la population couverte continue à croître numériquement, même si cette mécanique connait des évolutions, voire des régressions. Plus encore – nous l’avons déjà dit en substance –, du fait même de sa longévité et malgré la récurrence des critiques à laquelle la soumet l’idéologie dominante, la Sécurité sociale apparait finalement aujourd’hui comme une sorte de modèle permettant d’envisager une « mise en sécurité sociale » de risques, voire d’activités nouvelles, et c’est précisément là tout l’enjeu du présent numéro de la revue Salariat. Pour cette troisième livraison, nous voulons partir des mécanismes concrets de mise en sécurité sociale – qu’il s’agisse de la cotisation, des caisses, du statut des travailleurs et des travailleuses, du conventionnement ou encore de formes de contrôle démocratique de ce qui est produit – pour penser leurs intérêts, leurs limites et leur éventuel déploiement. Dans cette optique, les contributions de ce numéro viennent donc réinterroger la Sécurité sociale instituée en 194520 (1), mais elles permettent aussi d’envisager une sécurité sociale au sens large, en revenant sur un ensemble d’expériences et de propositions qui ouvrent des perspectives de valorisation d’une production économique alternative au marché et, pour partie, à l’État (2). Reste enfin la question de l’échelle de ces mises en sécurité sociale qui pose l’enjeu du rôle de l’État dans leur possibilité de généralisation (3).

La mécanique productive de la Sécurité sociale

La mécanique de la Sécurité sociale est le fruit d’une histoire qui se construit sans direction préalable véritablement fixée, qui peu à peu va s’enrichir de différentes composantes. Si elle se donne comme priorité le remplacement du salaire, elle comporte aussi un volet production largement méconnu comme tel, volet qui recoupe pour partie le travail de reproduction sociale que les allocations destinées aux familles viennent – trop faiblement – valoriser. À l’activité libre d’une part non négligeable des dix-sept millions de bénéficiaires d’une pension retraite et au travail effectif des 150 000 salariés des différents organismes de la Sécurité sociale, on peut ajouter la confluence entre les différents producteurs de soins médicaux : santé libérale, santé assurantielle privée (assurance prise par les employeurs) et santé publique (hôpitaux, dispensaires, le soin mis sous statut de la fonction publique hospitalière), fondations du secteur non lucratif et cliniques privées. Ce volet production repose sur la répartition de cotisations sociales permettant de financer des prestations compensatoires (indemnité journalière pour la maladie, pension pour la retraite, diverses allocations pour la famille) et la prise en charge de soins par des prestataires conventionnés (établissements hospitaliers, médecins). C’est dans un cadre démocratique reposant sur le contrôle des usagers par l’intermédiaire de représentants élus que tout cela a pu se faire, du moins jusqu’aux ordonnances de 1967, avant que la représentation des salariés pour près de trois quarts des sièges ne se voit réduite à la moitié des sièges, la démocratie sociale cédant ici la place à un paritarisme entre syndicats salariés et employeurs.

Cette organisation permet de découpler le budget de la Sécurité sociale et son usage, d’une part, des budgets publics reposant sur la fiscalité, d’autre part. Même si les organismes de Sécurité sociale se trouvent aujourd’hui sous la pression constante de règles publiques fixant un Ondam (Objectif national de dépenses de l’assurance maladie), dans le cadre d’une LFSS (Loi de financement de la Sécurité sociale) votée annuellement par le Parlement depuis 1997, leur budget demeure autonome de celui des collectivités publiques en reposant toujours, pour une large part, sur les cotisations sociales. La gestion des caisses des différentes branches (maladie, allocations familiales, retraite et accidents du travail) est confiée à des conseils d’administration composés « paritairement » de représentants des organisations de salariés et d’employeurs21. Ainsi, le budget de la Sécurité sociale compte 672 milliards d’euros de recettes recouvrées en 2023, avec un déficit de 10 milliards d’euros environ. Au sein de ces recettes, les cotisations sociales comptent pour 56,4 %, la contribution sociale généralisée (CSG) pour 20,1 % et les différentes taxes et impôts pour 18 %. La cotisation sociale demeure centrale dans cet ensemble, d’autant qu’on peut y ajouter une CSG assise sur le revenu salarial qui vient rappeler le poids du travail dans ce tout. Cette situation budgétaire est à rapprocher d’un budget de l’État qui compte 284,5 milliards d’euros de recettes, avec un déficit de 154 milliards d’euros.

La Sécurité sociale constitue donc aujourd’hui une institution de premier plan dans la vie sociale, tout à la fois par ses apports au remplacement des revenus salariaux, mais aussi – et c’est peut-être là son aspect le plus révolutionnaire – par son rôle dans le développement d’activités productives et reproductives au cœur desquelles on trouve, aux côtés de l’activité libre des retraités et de la valorisation partielle du travail domestique et parental, le système de santé. En effet, au cœur des dynamiques productives que mobilise la Sécurité sociale, le conventionnement des médecins très finement analysé dans l’approche sociohistorique de Philippe Batifoulier et Nicolas Da Silva se révèle être un marqueur des grandes évolutions que le système français de protection sociale a traversées. Le conventionnement traduit l’accommodement de la Sécurité sociale à un maintien de la médecine libérale, à laquelle il avait été convenu de ne pas toucher (voir notamment Ambroise Croizat dans son discours du 8 aout 1946), contrairement à la nationalisation de la médecine britannique. L’enjeu était de taille, dans la mesure où il tenait à l’accessibilité des usagers à des soins médicaux face à des médecins pratiquant des tarifs de consultation exorbitants au regard des remboursements prévus. En ce sens, le conventionnement des médecins contribue à inscrire une pratique libérale dans un système socialisé par un tarif de consultation opposable en matière de remboursement. De ce point de vue, le conventionnement négocié par les organisations de médecins suscite des controverses dans la corporation, attachée à un ordre social marchand et concurrentiel et opposée par principe au tiers payant, mais qui trouve dans cette négociation avec les organismes de Sécurité sociale la possibilité de garantir une solvabilité de la demande et ainsi de confortables revenus mensuels qui placent les médecins dans les 2 % des salariés les mieux rémunérés. Pour les auteurs, cet état de fait tient en grande partie à ce qu’ils nomment une « étatisation de la Sécurité sociale » plaçant sa gestion entre les mains d’une élite techno-administrative. Tout autre aurait pu être le devenir de la médecine en France, au vu de la promotion d’une médecine salariée par les caisses de Sécurité sociale des années 1940-1950, dans le cadre de maisons de santé qualifiée alors de « prisunic de la santé » par les médecins libéraux. Ce repli corporatif n’est pas l’apanage des professions libérales. On a pu en voir une expression plus mesurée – parce qu’au service des usagers – chez les électriciens-gaziers dans ce qu’il faut bien considérer comme un avant-poste de mise en sécurité sociale. Dans la dynamique historique qui porte la Sécurité sociale depuis plus de quatre-vingts ans, la suppression du régime spécifique des Industries électriques et gazières (IEG) que relate Nicolas Castel indique l’effacement d’une piste de développement reposant sur l’intégration de la protection sociale dans le fonctionnement plus large d’un service public. Précédant la construction d’un service public de l’énergie électrique et gazière, la caisse des IEG devient, au sein de l’EDF, la base d’un salaire à la qualification de la personne22 en entendant ici une garantie de continuité du salaire à travers la maladie et la retraite qui ne se retrouve nulle part ailleurs développée à ce point, y compris dans la fonction publique. Ce système de remplacement du salaire et de prestation en matière de soins repose sur des cotisations salariales que complètent des cotisations dites « de service » dans les situations, notamment, de congés de longue maladie. Il s’inscrit dans une entreprise de service public reposant sur une implication des personnels tout à la fois dans le fonctionnement des services, à travers des comités mixtes à la production et dans une mobilisation permanente au service de la continuité du service. Cette mise en sécurité sociale contribue ainsi à garantir la continuité de la production énergétique électrique et gazière, à travers la continuité du salaire, tout en garantissant la reproduction et l’entretien de la force de travail de son personnel. C’est un processus de long terme qui mène à l’inverse au démantèlement progressif de cet impressionnant système, au nom d’une adaptation du management à la modernité qui s’engage au début du second millénaire.

« La Sécurité sociale apparait aujourd’hui comme une sorte de modèle permettant d’envisager une “mise en sécurité sociale” de risques, voire d’activités nouvelles »

Deux formes de relations entre démocratisation sociale et production se font jour à travers les contributions de Philippe Batifoulier et Nicolas Da Silva d’une part, de Nicolas Castel de l’autre. Dans le premier cas, la remise en cause de la démocratie sociale au profit d’une domination technocratique dans la gestion de la Sécurité sociale conduit à adapter l’assurance maladie au conservatisme de la médecine libérale toute en permettant, au passage, de garantir son train de vie. Dans le second, la mise en sécurité sociale des industries électriques et gazières – même si elle risque de tomber en désuétude – a garanti la capacité d’un personnel en mesure de répondre à la continuité d’une production intégrant la participation des salariés. L’article d’Ilona Delouette et Sylvain Vatan prolonge ces analyses sur les productions attachées à des formes de sécurité sociale, en revenant précisément sur ce que la mise en sécurité sociale de l’aide à domicile aurait pu être dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Promue au lendemain de la pandémie de Covid au rang de cinquième risque via la création de la branche autonomie, la dépendance apparait finalement comme un champ de tension où le projet de mise en sécurité sociale envisagé par le Rapport Arreckx à la fin des années 1970 à travers le financement d’un accompagnement des personnes dépendantes par la cotisation sociale a fait long feu. Ce repli vers une mutualisation du risque dépendance au niveau des seuls retraités et de leurs familles se manifeste à travers les évolutions du statut des aides à domicile (AAD). Finalement, c’est la solution d’une incitation fiscale de la prise en charge de l’AAD par les personnes âgées et leur famille qui prévaut depuis les années 1990. Au terme de ce parcours, la création en 2021 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comme nouvelle branche de la Sécurité sociale ne change pas la logique forfaitaire de la rémunération des AAD, tout en passant par un financement de cette caisse par une réaffectation de la CSG. Il faudrait sans doute parler, pour cette caisse nouvelle, de « branche de papier» consacrant un repli de la solidarité nationale garantie par la cotisation sociale et une fiscalisation accrue de la protection sociale.

Un modèle inspirant pour la mise en sécurité sociale de productions essentielles ?

L’aide à domicile trouve aujourd’hui sa place dans un univers des « services à la personne », large catégorie à laquelle la loi Borloo de 2005 a œuvré, venant moderniser, c’est-à-dire bien souvent en incitant à leur marchandisation, des formes de domesticité. Mais, le retour sur l’émergence de la formalisation de cette activité suggère qu’elle aurait pu relever d’une véritable Sécurité sociale, appelant la mobilisation de la cotisation sociale pour financer la branche autonomie. Et c’est bien un tel mouvement que nous permettent d’envisager les contributions à ce numéro, en invoquant les apports d’une mise en sécurité sociale d’activités productives répondant à des besoins sociaux à partir d’une organisation non capitaliste de l’accès à ces productions.

Il en est ainsi du projet d’une sécurité sociale alimentaire (SSA) en Gironde dans laquelle ont été impliqué Antoine Bernard de Raymond, Sylvain Bordiec, Louise Doglio, David Glory

et Marthe-Aline Jutand. Comme nous allons le lire ici, l’organisation d’une SSA se dessine pas à pas, en intégrant des populations connaissant la précarité alimentaire, à travers la mise en place d’un système de cotisations donnant accès à des produits conventionnés eux-mêmes disponibles dans des lieux de distribution conventionnés. Compte tenu de la présence d’acteurs publics dans l’expérimentation (municipalité de Bordeaux, département de la Gironde), le risque est ici de passer d’une forme de sécurité sociale visant une «universalité » de l’opération, à une sorte de « revenu minimum d’alimentation » dans une optique de lutte contre la seule précarité alimentaire, non sans un soupçon de paternalisme par imposition de normes extérieures aux personnes concernées. Cependant, les acteurs et les actrices de l’expérimentation, conscients de cette possibilité, sont parvenus à faire en sorte qu’elle soit gouvernée par une association indépendante des pouvoirs publics, soucieuse de pratiques démocratiques. Leur contribution met ainsi bien en lumière l’importance d’un « conventionnement » démocratiquement établi à l’inverse du conventionnement de la médecine libérale analysé par Philippe Batifoulier et Nicolas Da Silva. En effet, un tel mode de conventionnement non dévoyé dessine la capacité d’orienter durablement les centres de distribution et plus lointainement d’influencer les pratiques agriculturales.

La réflexion sur un « statut paysan » que la revue présente dans son état « brut » prolonge ces expérimentations d’une SSA, en mettant en lumière le collectif des « salarié·es de l’alimentation » qui entend redonner vie à une revendication des années 1980. En effet, cette réflexion se nourrit de la lecture d’un manifeste élaboré en 1983 par la Confédération Nationale des Travailleurs Paysans, organisation née dans le sillage des critiques suscitées par l’agriculture intensive des années 1960. On pourrait y voir la manifestation d’une sorte de « ni-ni » risquant, comme tel, de brouiller les pistes en refusant le statut de salarié et celui d’indépendant. La lecture fait apparaitre une démarche bien plus subtile, suggérant de détacher l’agriculteur de sa subordination vis-à-vis d’une agro-industrie dans laquelle il faut compter les multinationales comme Bayer et Monsanto, conjuguant intrants chimiques, engrais tirés du Maroc et OGM au service de l’agriculture intensive. Mais les mots nous emportent aussi vers de nouveaux horizons, en imaginant des paysans que l’on avait cru éliminés par les agriculteurs avant que leur retour ne s’affirme au cours des dernières décennies, avec notamment la Confédération paysanne qui défie l’hégémonie de la FNSEA, ou le développement des Amap annonçant une forme originale de « salarisation » de ces

derniers par celles et ceux qu’ils nourrissent. Dans cette figure renouvelée du paysan, s’affirme non seulement le souci de « desserrer les contraintes » d’une activité agricole sans limites mais aussi, le refus d’une capitalisation par l’endettement, au profit d’un financement par l’État des terres et des équipements. La socialisation parait ici prolonger la socialisation du revenu, pour engager une socialisation publique originale des moyens de production sous la forme – osons le terme – d’une sécurité sociale paysanne.

Ce souci de prolonger à la fois la socialisation du revenu via la continuité du salaire et la socialisation du financement de certaines productions, nous le retrouvons dans la sécurité sociale industrielle (SSI) qu’envisage Claude Didry. En effet, la poursuite de l’emploi dans le cadre d’une stratégie économique proposée par les représentants du personnel confrontés

à des situations de restructuration représente bien une forme de continuité du salaire, en sortant de cette mythologique « fin de l’emploi à vie » qui a fleuri depuis les années 1980 pour accompagner une désindustrialisation que la crise du Covid a révélée sous la lumière la plus crue. Mais il est possible d’aller au-delà de l’emploi (et de son instabilité structurelle),

en se donnant justement les moyens d’en créer. L’esquisse de SSI présentée ici part alors du constat de montants colossaux de l’aide publique aux entreprises, entre 200 et 250 milliards d’euros en 2024, ne souffrant aucune discussion publique. Au contraire, la multiplication actuelle des plans de licenciement qui touchent en premier lieu des sites industriels devrait conduire à envisager une intervention des représentants des salariés à travers l’élaboration de contre-propositions à ces projets de licenciement en se fondant justement sur des investissements financés par ces aides publiques. Il reviendrait à des organismes paritaires de branche de contrôler la pertinence de ces contre-propositions, en se voyant confier la gestion des actifs publics résultant de ces investissements consolidés dans le capital des entreprises. Sortant de la logique exclusivement bancaire de BpiFrance, la gestion salariale de ces actifs publics pourrait amplifier cette démocratisation industrielle, à travers les retours financiers de ces actifs et le droit de regard qui en résulte sur la gestion des entreprises concernées. Face au péril écologique et notamment à la propension du capitalisme financiarisé à polluer ailleurs, on mesure là la nécessité d’une

sécurité sociale industrielle susceptible de financer à la fois des restructurations pour maintenir l’outil de travail et des investissements hors des circuits du capital.

L’État contre les mises en sécurité sociale ?

Un des traits les plus distinctifs des mises en sécurité sociale par rapport à d’autres projets visant à faire exister des alternatives au capitalisme, qu’il s’agisse d’expériences d’autogestion d’entreprises23 ou encore d’un travail de subsistance pour atteindre une autonomie écologique24, est celle de l’échelle. En effet, une mise en sécurité sociale vise un certain degré d’universalisation, le plus souvent dans le cadre national, comme le montre bien la proposition de Claude Didry. Cette quête de généralisation de l’expérience, qui participe de sa légitimité et de sa robustesse sur le temps long, implique, en pratique, un nécessaire soutien de l’État, non sans risque.

De fait, sans l’État, la Sécurité sociale qui a contribué au « déjà-là communiste »25 n’aurait tout simplement pas existé. Les exemples ne manquent pas, dans ce numéro ou ailleurs,

de quêtes d’un appui de l’État par les intéressés eux-mêmes aux entreprises de mise en sécurité sociale ou à une meilleure continuité du salaire – comme en témoigne, pour les situations d’emplois discontinus, la lutte des matermittentes26. L’État est tout d’abord une ressource matérielle dont il est en pratique difficile de se passer, comme le rappellent les projets de sécurité sociale de l’alimentation qui font appel aux collectivités locales. Sans l’investissement massif de l’État dans le système hospitalier dans les années 1960-1970, la qualité des soins n’aurait pas été la même, quand bien même existe la couverture du risque maladie par la Sécurité sociale et la cotisation. La nationalisation, une revendication syndicale ancienne, faisant apparaître la figure de l’État producteur, a également permis, par exemple, de répondre aux besoins énergétiques de la population comme le rappelle le texte de Nicolas Castel. Par ailleurs, l’État est aussi une ressource symbolique, mobilisée à plus d’un titre pour faire advenir la Sécurité sociale. C’est en effet à travers une série d’«actes d’État »27, au premier rang desquelles figure l’ordonnance du 4 octobre 1945, que la Sécurité sociale a pu prétendre à une certaine universalité28 et acquérir un caractère public. De la même manière, ce sont bien des réglementations et des législations publiques qui sont venues consacrer l’autonomie et la dimension démocratique de la Sécurité sociale. Ainsi, dès 1945 les Caisses primaires de Sécurité sociale sont organisées sur une base privée rapportée dans l’article 9 « aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels ». Elles sont, à ce titre, titulaires d’une « délégation de service public », le service public de la sécurité sociale. On pourrait appliquer la même logique de raisonnement à d’autres composantes essentielles de mises en sécurité sociale. Au surplus, le salariat n’existe pas en dehors de sa construction juridique par le Code du travail, qui l’institue29. Ce n’est pas pour rien que le collectif des travailleurs et des travailleuses

de l’alimentation dans ce numéro rappelle la force de l’idée d’un code du travail pour les paysans, synonyme d’un véritable statut. De façon analogue, des formes de reconnaissance parmi les plus émancipatrices du travail et des salariés se sont construites au sein du secteur public, comme le souligne dans ce numéro l’analyse du régime des électriciens-gaziers sans oublier le statut des fonctionnaires, qui incarne les possibles

d’un salaire à la qualification personnelle.

L’État, donc, dans certaines conditions sociohistoriques données, notamment celles de l’après-guerre où le rapport de force était – pour partie – favorable aux institutions du travail, peut grandement participer à garantir l’autonomie de la Sécurité sociale comme alternative au modèle capitaliste de financement de l’investissement par l’endettement. Ce qu’aujourd’hui de nombreux auteurs dénomment l’étatisation de la protection sociale, et plus particulièrement de la Sécurité sociale est d’une autre nature. Si l’État est tout aussi actif, il s’agit moins de garantir l’autonomie de la Sécurité sociale et d’en étendre le périmètre, que de la soumettre aux logiques du capital ou du champ économique selon la terminologie que l’on adopte30. Nicolas Da Silva a ainsi présenté ces enjeux en opposant la Sociale, au sens d’une Sécurité sociale aux mains des intéressés (c’est-à-dire salariés et salariées) à ce qu’il nomme l’État social, synonyme d’une protection sociale fondée sur l’assistance plutôt que l’émancipation et qui peut tout à fait se fondre dans les logiques du marché31. Ces deux catégories qu’il faut surtout comprendre comme des idéaux types wébériens, des tableaux de pensée, et non comme des faits sociohistoriques dument répertoriés et agencés aident à voir la tension manifeste qui traverse, et l’État, et la Sécurité sociale, entre leur visée communiste ou capitaliste32. La portée de la Sécurité sociale se dessine donc, depuis quatre-vingts ans, dans une dynamique historique qui ébranle en permanence son architecture. À cet égard, nous l’avons déjà signalé, l’ordonnance de 1967 ayant supprimé l’élection par les usagers de leurs représentants au conseil d’administration des caisses et qui a permis aux patronats d’obtenir 50 % des sièges est un moment charnière. De même, comme l’expliquent Philippe Batifoulier et Nicolas Da Silva, le conventionnement de la médecine de ville a changé de nature à mesure que l’État entendait réduire la Sécurité sociale à un appendice budgétaire des ministères de la santé et du travail soumis aux impératifs d’une austérité permanente imposée par l’exigence d’équilibre des budgets publics. Cet outil vient alors servir des objectifs de rationalisation du travail tout en accompagnant la financiarisation de la santé. La contribution d’Ilona Delouette et Sylvain Vatan montre bien les effets d’une autre figure de l’étatisation, celui de la fiscalisation du financement de la Sécurité sociale. La branche autonomie de la Sécurité sociale créée en 2020 n’a rien à voir avec un financement de prestations en nature par la cotisation sociale tel que l’envisageait le rapport Arreckx, dans la mesure où c’est un financement par la CSG et des prélèvements concentrés sur les retraités qui est aujourd’hui établi.

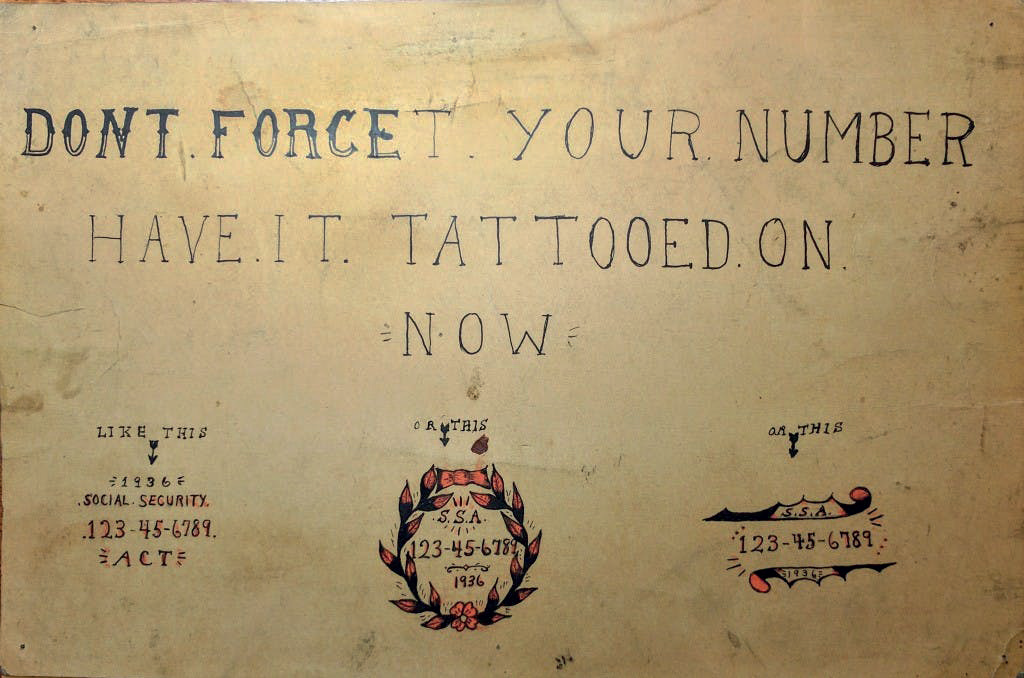

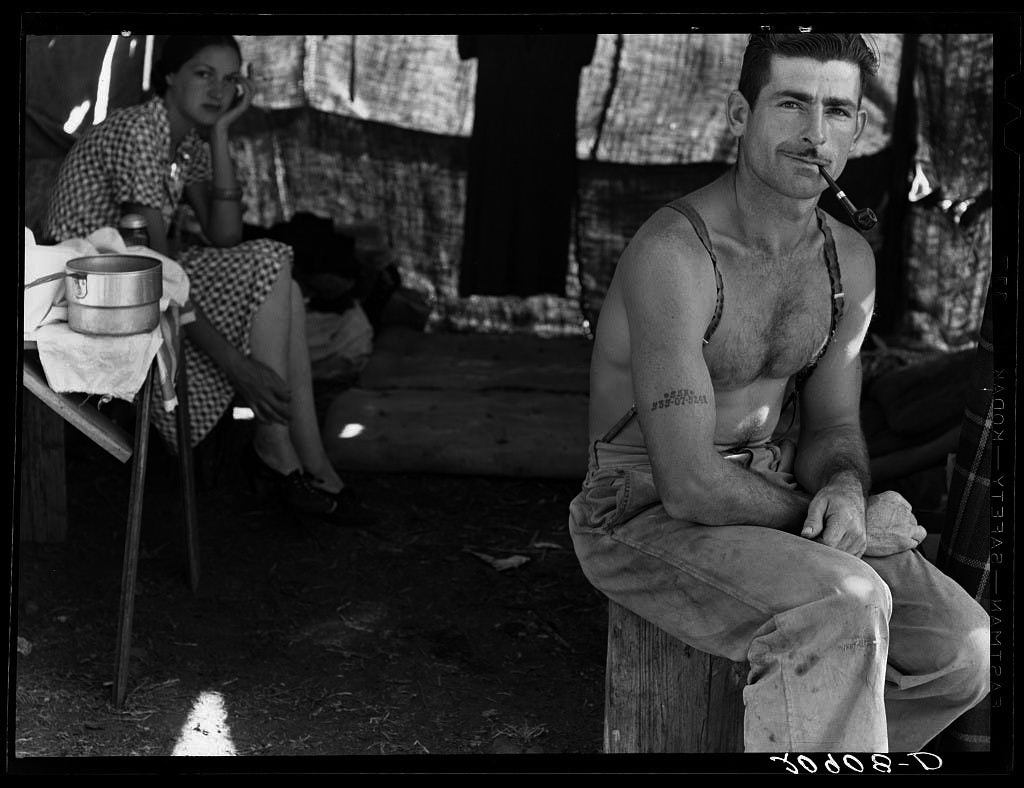

D’un autre côté, cette étatisation s’est produite, au moins jusqu’à une période récente, en parallèle d’une amélioration du remplacement des revenus et des prestations. Plus encore, ce processus d’une reprise en main de la Sécurité sociale par l’État a pu être justifié par des « élites du Welfare » au nom d’une universalisation de la couverture santé dans le cadre de l’instauration de la couverture maladie universelle et de ses variantes ultérieures pour des populations qui échappaient jusqu’alors à la protection sociale33. Cette ambivalence de l’État vis-à-vis de la Sécurité sociale se retrouve jusque dans le numéro de Sécurité sociale (i. e. le Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR) national d’identification des personnes physiques) élaboré à grand renfort de moyens statistiques en vue d’« encarter» la population résidant sur le territoire national, dans le contexte liberticide du régime de Vichy, avant d’être repris au service d’un « État social » au lendemain de la Libération34. L’enjeu est alors tout à la fois de définir et de suivre les usagers, tout en organisant la lutte contre des fraudes éventuelles. S’il peut apparaitre comme un indice de « colonisation du monde vécu» (au sens de Jurgen Habermas) par la bureaucratisation administrative inhérente à l’État social, il est repris comme un signe de dignité par les épouses qui sortent de l’ombre de leur mari en reprenant un emploi après une période dites d’« inactivité », ou encore aux USA sous la forme du tatouage arboré par un ouvrier dans la célèbre photo prise en 1939 par Dorothea Lange.

credit: Dorothea Lange

Pour autant, ce mouvement d’étatisation et de soumission aux logiques du capital ne veut pas dire que la force de ce qui a été institué ne continue pas à produire des effets et du déjà-là communiste, ainsi que des marges d’autonomie dont bénéficient toujours les organismes de la Sécurité sociale vis-à-vis de l’État. Cette autonomie explique sans doute, par exemple, que la lutte contre la « fraude sociale », obsession du champ politique et des gouvernements depuis les années 1990, devenue une demande dans les conventions d’objectifs et de gestion nouées entre l’État et les organismes de Sécurité sociale35, ne soit pas toujours assumée ouvertement par ces derniers. Leurs agentes peuvent y consacrer des efforts limités(mais avec des effets réels sur les retraites des travailleurs étrangers aux carrières morcelées, comme le rappelle le texte de Paul Hobeika), voire à la détourner pour la mettre au service de la protection des travailleurs et des travailleuses contre l’irresponsabilité des employeurs36 ; une irresponsabilité dont témoignent de manière exemplaire le contentieux en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (sur ce point, cf. le compte rendu de l’ouvrage de Delphine Serre).

Bien sûr, le rapport de force n’est pas immédiatement favorable à une amélioration de tous les risques actuellement couverts par la Sécurité sociale et encore moins à l’émergence de projets de mise en sécurité sociale qu’autoriseraient les ressources plurielles de l’État. Pour autant, il ne faut ni minimiser l’existant, ni sous-estimer la portée de ces expérimentations ou projets. Pour reprendre la formule d’Erik Olin Wright, ces expérimentations sont aujourd’hui à bien des égards des utopies réelles, incarnant les possibles d’une rupture

progressive avec l’ordre capitaliste à mi-chemin entre les stratégies interstitielles et symbiotiques identifiées par cet auteur37. Les mises en sécurité sociale, qu’elles soient passées ou toujours à l’oeuvre, se font évidemment sous contraintes. Ce sont des contraintes qu’il s’agit d’identifier pour mieux faire avec et ainsi éviter, par exemple, que la SSA devienne une politique sociale d’assistance de plus. En insistant sur la dimension productive de la Sécurité sociale et/ou ces potentialités en la matière, ce numéro rappelle – sans idéalisation excessive grâce à une perspective réflexive et critique attentive à ce que les mises en sécurité sociale peuvent faire au concret – ses vertus transformatrices de l’ordre social.

__________________

- Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. Il s’agit d’une association de collecte des cotisations gérée paritairement par les employeurs et les syndicats établie par l’accord du 31 décembre 1958. ↩︎

- International Labour Office, « Approaches to social security. An international survey », Studies and reports, series M (Social Insurance), n° 18, 1942, p. 97. ↩︎

- Cf. Richard F. Kuisel, Le capitalisme et l’État en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, Paris, Gallimard, 1984. ↩︎

- Au début des années 1960 par exemple, la construction d’une structure hospitalière est financée à 30 % par l’établissement lui-même (dont la moitié via des emprunts à la Caisse des dépôts et consignations), 30 % par la Sécurité sociale et 40 % par l’État. Cf. Jean-Paul Domin, Une histoire économique de l’hôpital (xixe-xxe siècles). Une analyse rétrospective du développement hospitalier. Tome II (1946-2009), Paris, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, 2013, p. 100. ↩︎

- Le changement de paradigme s’opère en réalité dès les années 1960. Cf. Brigitte Gaiti, « L’érosion discrète de l’État-providence dans la France des années 1960 », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 201-202, 2014, p. 58-71. ↩︎

- Jean-Claude Barbier, Michaël Zemmour, Bruno Théret, Le système français

de protection sociale, Paris, La Découverte, 2021 [troisième édition], p. 6-7. ↩︎ - À ce sujet, voir par exemple Lucy apRoberts, Nicolas Castel, « Les effets négatifs de la contributivité sur la retraite des femmes. Analyse et alternatives», Retraite et société, n° 74, 2016, p. 163-183 ; ou plus largement, Jane Lewis, « Gender and the Development of Welfare Regimes », Journal of European Social Policy, vol. 2, n° 3, 1992, p. 159-173 ; et encore plus généralement, Maud Simonet, L’imposture du travail. Désandrocentrer le travail pour

l’émanciper, Paris, Éditions 10/18, 2024. ↩︎ - Cf. sur ce point Alexandre Parodi cité par Claude Didry in « La puissance émancipatrice de la Sécurité sociale. Le discours d’Ambroise Croizat le 8 août 1945 », Droit social, n° 7/8, 2021, p. 632-641. ↩︎

- Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail. ↩︎

- https://securite-sociale-alimentation.org. ↩︎

- Cédric Durand, Razmig Keucheyan, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Paris, La Découverte, 2024. ↩︎

- Collectif Acides, Arrêtons les frais !, Paris, Raisons d’agir, 2015. ↩︎

- Réseau Salariat, Pour une sécurité sociale de la culture, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant, 2024. ↩︎

- Mathieu Grégoire, Les intermittents du spectacle. Enjeux d’un siècle de luttes, Paris, La Dispute, 2013. ↩︎

- Pierre Rimbert, « Projet pour une presse libre », Le Monde diplomatique, décembre 2014, p. 20-21 & Pierre Rimbert, Sébastien Rolland, « Vers la cotisation information », Le Monde diplomatique, 2014, p. 21. ↩︎

- Alban Beaudouin, Richard Monvoisin, Jean-Loup de Saint-Phalle, « Pour une Sécurité sociale de la mort », Le Monde Diplomatique, novembre 2024, p. 21. ↩︎

- Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, 1983 [1944]. ↩︎

- Cf. Claude Didry, L’Institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La Dispute, 2016 & Claude Didry (dir.), Face au covid, l’enjeu du salariat, Paris, La Dispute, 2023 & Jean-Pascal Higelé, « Formes de valorisation du travail. Le “crashtest” du confinement », Les Mondes du travail, n° 26, 2021, p. 135-146. ↩︎

- Nancy Fraser, Le capitalisme est un cannibalisme, Marseille, Agone, 2025, p. 97-128. ↩︎

- Bien entendu, le présent dossier ne prétend pas couvrir toute l’entendue de la question. Par exemple, il ne dit rien sur les allocations familiales et trop peu sur les retraites et les accidents du travail. ↩︎

- Il s’agit là d’une vue synthétique, comme nous venons de le signaler, la gestion paritaire de la protection sociale s’étant largement déployée depuis la fin des années 1960 en défaveur des représentants des salariés et donc des principaux usagers, cf. Jean-Pascal Higelé, « À quoi sert encore le paritarisme? Le paritarisme n’est plus ce qu’il n’a jamais été », in Baptiste Giraud, Jérôme Pélisse (dir.), Le dialogue social sous contrôle, Paris, PUF, 2024, p. 35-48. ↩︎

- Bernard Friot, L’enjeu du salaire, Paris, La Dispute, 2012. ↩︎

- Maxime Quijoux, Adieux au patronat : Lutte et gestion ouvrières dans une usine reprise en coopérative, Vulaines-sur-Seine, Le Croquant, 2018. ↩︎

- Geneviève Pruvot, La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte, Paris, La Découverte, 2024. ↩︎

- Bernard Friot, Bernard Vaseur, Le communisme qui vient, Paris, La Dispute, 2024. ↩︎

- Cf. le site www.matermittentes.com. ↩︎

- Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil/Raisons d’agir, 2012. ↩︎

- Cette universalité s’inscrit en effet principalement dans le salariat d’une part et dans le cadre de l’État-nation d’autre part, ce qui complique la couverture des travailleuses et des travailleurs étrangers. Cela a pu nécessiter, avant même la création de la Sécurité sociale, la construction d’accords à l’international. Sur ce point, cf. Karim Fertikh, « La loi du champ faible. L’invention des droits internationaux à l’assurance sociale durant l’entre-deux-guerres», Revue d’histoire de la protection sociale, vol. 1, n° 16, 2023, p. 24-48. ↩︎

- Claude Didry, L’Institution du travail, op. cit. ↩︎

- Sur ce phénomène, qui concernent un ensemble de champs ou d’espaces sociaux où l’État intervient au-delà de la seule Sécurité sociale, cf. Vincent Dubois, « L’action de l’État, produit et enjeu des rapports entre espaces sociaux», Actes de la recherche en sciences sociales, n° 201-202, 2014, p. 11-25. Sur la rhétorique qui sous-tend cette étatisation, cf. Julien Duval, Le mythe du “trou de la Sécu”, Paris, Raison d’Agir, 2020 [2e édition]. ↩︎

- Nicolas Da Silva, La bataille de la Sécu. Une histoire du système de santé, Paris, La Fabrique, 2022. ↩︎

- Préface de Bernard Friot in ibid., p. 9-20. ↩︎

- Mohammad-Saïd Darviche, William Genieys et Patrick Hassenteufel, «L’institutionnalisation de l’élite du Welfare au coeur de l’État. Les nouveaux gardiens des politiques d’assurance maladie », Revue française de science politique, n° 72, vol. 5, 2022, p. 701-721. ↩︎

- Béatrice Touchelay, « La création du NIR sous l’Occupation : les chiffres et la mécanographie au service de l’enregistrement des personnes », Statistique et société, n°12, vol. 2, 2024 [en ligne]. ↩︎

- Vincent Dubois, Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre, Paris, Raisons d’agir, 2021. ↩︎

- Des inspecteurs et inspectrices du travail et des caisses de Sécurité sociale parviennent ainsi parfois à faire requalifier des travailleurs « indépendants » des plateformes numériques en « salariés », cf. Sarah Abdelnour, Émilien Julliard, Dominique Méda, « L’État social au service du salariat ? De l’autonomie des corps d’inspection face à l’essor des plateformes numériques », Gouvernement et action publique, n°4, vol. 13, 2024, p. 55-79. ↩︎

- La revue Mouvements a consacré en 2024 son numéro 117 a sa perspective intitulé «Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle ». ↩︎