par Maud Simonet

En novembre 2018, des dizaines de milliers d’étudiantes et d’étudiants québécois étaient en grève et en appelaient à une grève générale des stages pour le début de l’année 2019. Ils et elles défilaient dans les rues de Montréal en criant : « ras-le-bol d’être bénévoles » ; « un salaire pour les stagiaires » ; « la grève des stages est une grève des femmes »[1]. Ils et elles en appelaient plus largement à un « salaire étudiant », reprenant ainsi une revendication qui avait été portée dans les années 1970 par un groupe de militant·es américain·es ayant produit un fascicule intitulé « Wages for Students »[2]. Georges Caffentzis, l’un des auteurs de ce petit livre de 1975, était présent en 2019 auprès des stagiaires en grève du Québec. Il était venu soutenir ces Comités unitaires du travail étudiant (CUTE) qui s’étaient construits depuis plusieurs années dans les universités et les écoles québécoises et qui y développaient la revendication d’un salaire étudiant en y construisant la grève des stages, « face la plus visible de l’exploitation du travail étudiant »[3].

Cette grève des stages, les CUTE la désignaient comme « une grève des femmes », rappelant continûment dans leurs prises de paroles, que les stages, lorsqu’ils étaient réalisés par des hommes comme ingénieurs, dans la médecine, l’informatique, étaient en général rémunérés, ce qui était loin d’être le cas pour les stages réalisés dans les secteurs dits féminins (l’éducation, la culture, la santé, le social…). Faire la grève de ces stages, c’était donc montrer que le système productif – et en l’occurrence ici toute une partie des services publics – ne pouvait fonctionner sans ce travail gratuit principalement fourni par des jeunes femmes. C’était, dans le sens de la grève féministe[4], performer le travail, donner à voir, par l’arrêt de travail, la travailleuse et le caractère indispensable de son travail.

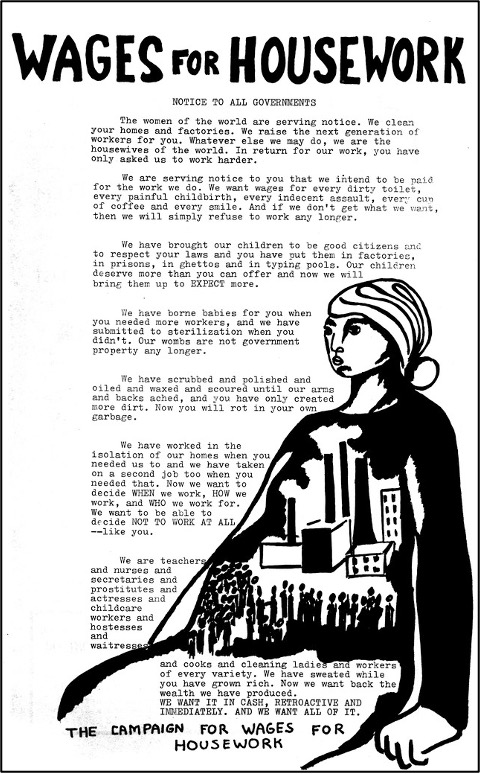

Outre Georges Caffentzis, d’autres militantes des années 1970 qui lui sont proches, comme Silvia Federici et Louise Toupin, sont venues soutenir ces Comités unitaires et la grève des stages. Ces deux féministes, italienne pour la première, québécoise pour la seconde avaient participé dans les années 1970, entre 1972 et 1977 plus précisément, à un mouvement féministe international dont les revendications avaient largement influencé la demande d’un salaire étudiant, ce Wages for Students des étudiant·es new yorkais·es de l’époque. Ce mouvement féministe international – dont Federici avec d’autres comme Mariarosa Dalla Costa, Selma James ou Leopoldina Fortunati faisaient partie –, c’est celui que l’on retient sous le nom de Wages for Housework, ou « salaire au travail ménager » pour reprendre la traduction québécoise qu’on lui a donnée à l’époque.

Comme l’illustre la mobilisation des étudiantes québécoises pour un salaire étudiant, mais aussi d’autres mobilisations que nous évoquerons rapidement ici – comme le mouvement Wages for Facebook[5], ou le Wages for/Wages against art work[6] –, cette approche féministe du salaire, née dans les années 1970, trouve des échos, une caisse de résonnance au-delà de la question du travail domestique, dans des luttes actuelles contre le travail gratuit. Ces luttes qui portent sur la reconnaissance du travail posent, à partir de la revendication d’un salaire, la question de la définition du travail et de ses formes d’exploitation.

Après une brève présentation de la conception féministe et subversive du salaire portée par le mouvement international du Wages for Housework, on cherchera à souligner, en s’appuyant notamment sur les filiations contemporaines du « Wages for », en quoi elle peut permettre de nourrir les débats et de renouveler les analyses sur la valeur et la valorisation du travail aujourd’hui.

Naissance du mouvement Wages for Housework

On peut dater le départ de ce mouvement ou cette « campagne pour un salaire au travail ménager » à la publication en italien en 1972, par Mariarosa Dalla Costa et Selma James, de l’ouvrage Le pouvoir des femmes et la subversion sociale composé de trois textes, l’un de Selma James, l’autre de Mariarosa Dalla Costa « les femmes et la subversion sociale » et le troisième collectif, sur la maternité et l’avortement. Comme l’écrit Louise Toupin qui a largement documenté ce mouvement[7] : « la stratégie du salaire au travail ménager n’apparait alors qu’en note de bas de page »[8]. Celle-ci sera développée à l’écrit un peu plus tard mais le livre n’en constitue pas moins un manifeste car on y trouve tout à la fois :

« une nouvelle compréhension du rôle joué par la famille en société capitaliste (centre de production et non seulement de consommation), une nouvelle conception de la position des femmes (productrices et reproductrices de la force de travail), une nouvelle appréhension du pouvoir des femmes : si elles effectuent un travail productif, alors en refusant ce travail productif elles peuvent subvertir la société »[9].

Comme le dira Mariarosa Dalla Costa dans son entretien avec Louise Toupin, « on a découvert l’autre pôle de l’accumulation capitaliste, la maison à côté de l’usine, on a découvert que la classe était composée de salarié·es et de non salarié·es »[10].

La campagne internationale Wages for Housework est lancée à l’été 1972 à Padoue avec la formation du Collectif Féministe International. Le deuxième texte clé du mouvement, « Wages against housework »[11], sera publié quelques années plus tard, en 1975, par Silvia Federici. Il commence par un poème, en exergue, dont la première ligne est restée très célèbre : « They say it is love. We say it is unwaged work ». L’idée principale développée dans ce texte est que le capitalisme a naturalisé le travail domestique et l’a assigné aux femmes pour se développer. Federici écrit ainsi :

« Le capital a dû nous convaincre que c’était une activité naturelle, inévitable, et même épanouissante d’accepter de travailler sans salaire. En retour, la condition non salariale du travail domestique a été l’arme la plus puissante pour renforcer l’acception commune selon laquelle le travail domestique n’est pas du travail, empêchant ainsi les femmes de lutter contre cela, à l’exception des querelles menées dans l’espace privé de la cuisine ou de la chambre à coucher, querelles que toutes sociétés s’accordent à ridiculiser, réduisant encore les possibilités de lutte ».

Et Federici de conclure : « on nous voit comme des râleuses hystériques, pas comme des travailleuses en lutte »[12].

Quelle conception du salaire ?

La conception du salaire portée par ce mouvement féministe international est avant tout celle d’une stratégie politique de subversion du capitalisme. Un salaire pour le travail domestique doit s’entendre, non pas comme un programme concret, mais comme une perspective, une stratégie politique – « radicale » dira Dalla Costa, « révolutionnaire » écrira Federici – pour dénaturaliser, dévoiler et attaquer le système d’exploitation sur lequel le travail domestique repose. À la différence d’autres propositions formulées par des féministes matérialistes radicales à l’époque qui entendent faire payer le mari[13], le mouvement pour un salaire au travail ménager propose lui de demander des salaires à l’État, considéré comme le représentant du capital : « the real Man profiting from this work »[14]. Faire payer au capital un salaire pour le travail domestique, c’est remettre en cause tout le système d’oppositions sur lequel le capitalisme est construit : opposition entre production et reproduction, entre productif et non productif, entre travail salarié et travail gratuit, travail visible et travail invisible. En politisant et donc en dénaturalisant le travail domestique, en « coupant le cordon ombilical qui relie le travail domestique à la “nature” des femmes »[15], le salaire est à la fois « révélateur du travail invisible »[16] et levier de pouvoir pour les femmes.

« Exiger un salaire pour le travail ménager, c’est donc rendre évident le fait que nos esprits, nos corps et nos émotions ont tous été déformés pour répondre à une fonction spécifique, et que, après coup on nous les a imposés comme des modèles auxquels nous devons toutes nous conformer si nous voulons être acceptées en tant que femmes dans cette société ».

Et Federici d’ajouter :

« nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir du salaire comme manière de démystifier notre féminité et de rendre visible notre travail, notre féminité comme travail. Comme nous ne devons pas sous-estimer non plus le pouvoir que l’absence de salaire a eu pour nous enfoncer dans ce rôle et cacher notre travail »[17].

Le salaire permet donc de faire advenir la travailleuse comme travailleuse (et non comme mère, comme épouse, comme femme…) et la sépare de son travail en le dénaturalisant, comme c’est le cas dans le travail salarié (« Vous n’êtes pas ce travail. Aujourd’hui vous êtes postier, demain chauffeur de taxi »[18]). À partir de cette position de travailleuse, il est donc possible de négocier les conditions du travail ménager et notamment de « sortir du servage illimité et inconditionnel »[19], de la disponibilité qui le caractérise. Comme le souligne Louise Toupin dans son ouvrage, le mouvement du Wages for Housework voit aussi dans ce salaire pour le travail domestique à la maison une manière de lutter contre les assignations que les femmes subissent sur le marché du travail et la dévalorisation de leur travail qui s’y produit. Reprenant les analyses de Mariarosa Dalla Costa, Louise Toupin écrit ainsi à propos des emplois majoritairement occupés par les femmes sur le marché du travail, qu’ils :

« reproduisent essentiellement les rôles tenus par les femmes à la maison, c’est pour cette raison qu’ils sont si mal payés. […] plus les femmes mettront un prix sur toutes les tâches que comprend le travail ménager et ce qui vient avec lui (sourire, être douce, consolante, rendre toutes sortes de petits services, répondre au doigt et à l’œil aux besoins de l’entourage, etc.) et plus ce prix sera élevé, plus nous aurons de force pour négocier auprès des patrons le coût de notre travail à l’extérieur »[20].

Alors que de nombreuses féministes de l’époque pensent que la disparition du destin domestique des femmes et leur émancipation découleraient d’une meilleure place de celles-ci sur le marché du travail, les féministes du Wages for Housework considèrent – à l’inverse en quelque sorte – que la lutte à la maison sera bénéfique pour les emplois à l’extérieur de celle-ci. Quelques décennies plus tard, en revenant lors d’un entretien sur la perspective politique portée par le salaire au travail ménager, Selma James affirme ainsi à propos de ce sens de la lutte :

« J’ai commencé à comprendre […] comment on devait commencer [la lutte] par les travailleurs non-salariés plutôt que par les travailleurs salariés. Et ensuite on allait vers les travailleurs salariés. Mais quand on commence par les travailleurs salariés, on ne va jamais ensuite vers les travailleurs non-salariés »[21].

Ouvrir la classe ouvrière aux non salarié·es, telle est sans doute la principale proposition stratégique du salaire au travail ménager, celle qui fait – selon Federici – qu’« elle est non seulement une perspective révolutionnaire mais qu’elle est la seule perspective révolutionnaire féministe qui unira finalement l’ensemble de la classe ouvrière »[22]. En s’attaquant, via le salaire au travail ménager, au cœur du rapport capitaliste d’appropriation du travail gratuit des femmes, on transforme le périmètre et la conception même de la classe ouvrière. On la redéfinit. Or, cette entrée des « travailleuses domestiques » dans la classe ouvrière par le salariat, dont les féministes du Wages for Housework répèteront incessamment qu’elle marque le début et non la fin du combat, constituera l’une des résistances principales rencontrées chez les marxistes (autonomes) italiens dont elles étaient pourtant si proches. Dans son entretien avec Louise Toupin, Mariarosa Dalla Costa explique que si ce mouvement s’est bien développé en parallèle de l’opéraïsme, s’il en a en partie émergé, et s’est même nourri des approches de ce courant du marxisme, on ne peut manquer de souligner la grande résistance des opéraïstes à « accepter d’élargir le concept de classe ouvrière pour y inclure les ménagères »[23].

À cette première résistance face à la revendication d’un salaire au travail ménager, on peut en ajouter deux autres exprimées sous forme de critiques[24]. La première critique est celle du risque d’un renforcement de l’assignation des femmes aux tâches domestiques via la rémunération. C’est par exemple le débat entre Carole Lopate et Silvia Federici au milieu des années 1970. À Carole Lopate qui leur reproche de maintenir le statu quo de la division sexuée du travail en rémunérant le travail domestique[25], Nicole Cox et Silvia Federici rétorquent que cette critique « ignore que le salaire n’est pas juste un peu d’argent, mais l’expression fondamentale d’une relation de pouvoir entre le capital et la classe laborieuse »[26]. La deuxième critique, qui sera formulée tout aussi bien aux tenantes du salaire au travail ménager qu’à celles du salaire étudiant, est celle du risque de marchandisation. La réponse formulée par Georges Caffentzis lors de son échange avec les CUTE sera la suivante :

« travailler gratuitement pour le capitalisme ne constitue pas un acte révolutionnaire ! Le travail gratuit peut être un signe de désespoir ou d’une ambition personnelle à “réussir” dans le système, mais il n’a rien de révolutionnaire. Ceux et celles qui croient qu’un salaire réduirait le pouvoir des travailleuses et des travailleurs devraient d’abord découvrir elles et eux-mêmes la nature du salaire et se questionner sur l’impact individuel et collectif de son absence. Les révolutionnaires veulent démarchandiser la société, mais pas en augmentant le travail non rémunéré ! »[27].

Lors de sa conférence « un salaire contre le travail gratuit » donnée à Montréal en mai 2016 en soutien à la mobilisation des CUTE, Silvia Federici, qui avait déjà largement essuyé cette critique dans les années 1970à propos du travail ménager[28], interpellera, en ces termes, les professeurs qui la formulent aujourd’hui à propos du travail étudiant : « si vous avez peur de la marchandisation, rendez donc votre salaire ! »[29].

Qu’en est-il de ce mouvement aujourd’hui ?

Quand on se penche sur la postérité du Wages for Housework aujourd’hui, on ne peut manquer de souligner le paradoxe suivant : la revendication d’un salaire pour le travail domestique semble s’être éteinte alors que la reprise militante du slogan « Wages for » s’est répandue dans d’autres sphères d’activités.

La revendication d’un salaire au travail ménager, déjà minoritaire parmi les combats féministes à l’époque, n’est en effet plus centralement défendue aujourd’hui par les militantes qui la portaient alors. Par exemple, Silvia Federici se fait plutôt l’avocate d’une « politique des communs » visant à réorienter les ressources économiques pour les mettre au service de la reproduction sociale et à construire, localement, des manières de décider collectivement de leur orientation et de leur distribution[30]. À une revendication qui portait principalement sur le travail gratuit accompli dans le foyer succède donc une réflexion sur le travail reproductif dans le cadre de communautés locales de vie et de travail. On passe ainsi de la revendication du salaire à la revendication d’un ensemble de ressources (salaires, terres, services sociaux…) et de l’inscription au sein d’une mobilisation internationale à l’appel à un ancrage local des débats et des décisions. Toutefois, si les réponses diffèrent, « la question reste la même », insiste la représentante historique du courant du salaire au travail ménager : celle de l’appropriation par le capitalisme de tout ce travail gratuit massivement assigné aux femmes, travail invisible, invisibilisé même par ce système économique et politique, et indispensable à sa reproduction…

Alors même que cette revendication du Wages for Housework n’est plus portée aujourd’hui[31], notamment par celles qui la soutenaient, on ne peut manquer de souligner la filiation importante de ce courant féministe dans de nombreuses mobilisations contemporaines autour de la valeur du travail et de son exploitation, du travail gratuit et de son appropriation. De nos jours encore, on continue à scander le « Wages for » dans de nombreuses luttes sociales interpellant les frontières du travail. En effet, quarante ans après la campagne internationale du salaire au travail ménager et dans un écho assumé à celle-ci, des mobilisations contemporaines dans différentes parties du monde investissent ce slogan, pour dénoncer des formes d’invisibilisation du travail et d’exploitation capitaliste par le travail gratuit. Il en est ainsi du « Wages for Students » scandé par les jeunes stagiaires en grève dans les rues de Montréal par lequel nous avons ouvert cet article. On peut citer également la campagne « Wages for/Wages against » pour la rémunération des artistes basée à Genève[32]. Leur premier manifeste[33], publié en 2017, se termine par la reprise d’un extrait du texte de Federici où les termes « women » sont remplacés par « artists » et « housewife » par « worker ». Sur un registre très proche, le manifeste « Wages for Facebook »[34] lancé en 2014 pour dénoncer la mise au travail gratuit sur internet et l’appropriation du travail des internautes sur les réseaux sociaux, démarre par la reprise, détournée, du même poème d’ouverture du texte « Wages against housework ». Au « They say it is love. We say it is unwaged work » qui ouvrait le texte pionnier de Federici en 1975, fait ainsi écho, dans le contexte du capitalisme de plateforme, la formule « They say it’s friendship. We say it’s unwaged work ». « J’ai réalisé que si l’on remplaçait le mot “housework” par “Facebook” 80 % de ce texte était encore clair comme de l’eau de roche et ça m’a vraiment fait flipper » dira ainsi lors d’un entretien Laura Ptak, l’une des initiatrices de ce mouvement[35]. Reprenant la revendication du salaire au travail ménager des années 1970, elle insiste sur la perspective politique qu’elle ouvrait, en termes de prise de conscience collective.

« Comment fait-on pour politiser des gens à propos d’une condition d’exploitation que la société n’a pas vraiment envie ou ne nous permet pas vraiment de voir facilement ? ».

Certes, ces différents mouvements n’investissent pas nécessairement ce mot d’ordre « Wages for » au même niveau. Tous n’y voient peut-être pas aussi clairement à la fois « une opportunité pour critiquer le capitalisme et une réelle stratégie pour transformer le salaire, généralement perçu comme un outil d’aliénation, en une arme de libération contre l’aliénation »[36] pour reprendre les échanges entre Caffentzis et les CUTE à propos de la campagne pour un salaire étudiant des années 1970 à New York. Mais « de plus en plus de travailleur·ses reconnaissent aujourd’hui la similarité essentielle de leur condition de travail avec celle de la femme au foyer » déclarait en 2018 Silvia Federici au sujet de ces usages militants contemporains du « Wages for »[37]. Et ils et elles, en écho à ces combats féministes des années 1970, s’appuient sur le salaire pour dénoncer les processus de naturalisation, d’invisibilisation et de « gratuitisation » de leur travail, pour politiser et même conquérir leur statut de travailleur·se, et revendiquer une autre place dans la production et la définition de la valeur que celle que leur accorde le système capitaliste.

À ce titre, les analyses du mouvement du salaire au travail ménager comme les luttes qui s’y réfèrent mériteraient sans doute d’être davantage intégrées dans les réflexions à la fois scientifiques, politiques et syndicales qui se mènent aujourd’hui, particulièrement depuis la pandémie, sur la valeur du travail et ses processus de reconnaissance et de valorisation, réflexions qui se cantonnent généralement à la seule sphère du travail rémunéré. Étant donné l’actualité des questions évoquées ici, celle du travail domestique bien sûr, mais aussi celle du salaire étudiant qui est porté par de nombreuses organisations syndicales nationales et internationales[38], celle de la condition des artistes, et plus largement face à la multiplication et l’institutionnalisation des formes de travail gratuit, plus ou moins « volontaires », sur le marché du travail, on est en droit de se demander si la voix, pourtant puissante des féministes du Wages for Housework ne fait pas encore trop souvent défaut ? Et ce, non pas tant dans les mobilisations sociales et les analyses qui y sont portées et produites, mais bien dans les débats scientifiques et politiques sur pourquoi et comment garantir, réformer ou dépasser l’emploi, et les propositions plus ou moins radicales qui se développent autour d’une alternative à l’emploi, d’une autre articulation entre l’activité productive et sa rémunération ? Ne peut-on trouver dans cette approche féministe stratégique du salaire non pas un programme – elles ne l’ont jamais voulu – et encore moins une fin en soi, mais bien un début, un point d’appui pour penser, de manière moins androcentrée, le travail[39], et intégrer sérieusement dans les réflexions sur la valeur du travail, les enjeux politiques du travail invisible et gratuit, de son assignation et de son exploitation, mais aussi de ses mobilisations ?

Et si c’était à partir de ce travail non reconnu comme tel, par ces travailleur·ses sans salaire, qu’il fallait, pour reprendre les termes de Selma James, « commencer » ? Commencer par penser le travail, les rapports de production et les rapports de classe et repenser ainsi le salariat… dans toute sa puissance subversive ?

[1] Pour une présentation détaillée de cette mobilisation, on se reportera à l’ouvrage collectif Grève des stages, grève des femmes-Anthologie d’une lutte féministe pour un salaire étudiant (2016-2019), éditions du Remue-ménage, 2021.

[2] Georges Caffentzis, Neill Monty, John Willshire-Carrera, Wages for Students – Common notions, 2020 [1975].

[3] Sandrine Boisjoli, Valérie Simard, « Grève des stages, salaire étudiant. Récit d’une mobilisation autonome », Mouvements, vol. 103, no 3, 2020, p. 164-174.

[4] Voir Veronica Gago, «#WeStrike: Notes toward a Political Theory of the Feminist Strike », The South Atlantic Quarterly, no 117, 2018 ; et l’analyse qu’en propose Karel Yon dans « Le syndicalisme, la retraite et les grèves », Contretemps, 4 mai 2020.

[5] http://wagesforfacebook. com/

[6] http://www. wagesforwagesagainst. org/

[7] Louise Toupin, Le salaire au travail ménager. Chronique d’une lutte féministe internationale (1972-1977), Montréal, éditions du Remue-Ménage, 2014.

[8] Silvia Federici, Mariarosa Dalla Costa, La crise de la reproduction, Entretiens avec Louise Toupin, Montréal, éditions du Remue-Ménage, 2020.

[9] Mariarosa Dalla Costa, op. cit., p. 6.

[10] Ibid., p. 9.

[11] Silvia Federici, « Wages Against Housework », Falling Wall Press and the Power of Women Collective, Bristol, 1975.

[12] Ibid., p. 3.

[13] Pour une présentation de ces différentes approches de la rémunération du travail domestique hier et aujourd’hui, voir la controverse « Rémunérer le travail domestique, une stratégie féministe ? » que nous avons coordonnée avec Fanny Gallot pour la revue Travail, Genre et Sociétés, no 46, 2021.

[14] Silvia Federici, « Introduction », Revolution at Point Zero- Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, PM Press, 2012, p. 9.

[15] Louise Toupin, « Les luttes des CUTE sont filles du mouvement du salaire au travail ménager », in Grève des stages, grèves des femmes, op. cit., p. 108.

[16] Ibid., p. 108.

[17] Silvia Federici, « Wages against Housework », op. cit., p. 4.

[18] Ibid., p. 2.

[19] Louise Toupin, Le salaire au travail ménager, op. cit., p. 96.

[20] Ibid., p. 97.

[21] https://www.democracynow.org/2012/4/16/housework_as_work_selma_james_on.

[22] Silvia Federici, « Wages against Housework », op. cit., p. 2.

[23] Mariarosa Dalla Costa, entretien avec Louise Toupin, La crise de la reproduction, op. cit., p. 10.

[24] Pour une analyse plus détaillée des critiques auxquelles se heurtera ce mouvement, voir notamment Silvia Federici, « Du salaire au travail ménager à la politique des communs », Travail, Genre et Sociétés, op. cit., p. 179-184 ; et Louise Toupin, « Wages for Housework : un mouvement, une pensée et sa polémique », in Alexandra Oeser, Maud Simonet (dir.), Work3-Travail domestique, travail professionnel, travail politique, à paraître, 2022.

[25] Carole Lopate, « Women and Pay for Housework », Liberation, vol. 18, no 8, May-June 1974.

[26] Nicole Cox, Silvia Federici, « Counterplanning form the kitchen », fallen walls, 1975.

[27] Annabelle Berthiaume, « Salaire critique : sur la rémunération des stages et le salaire étudiant avec Georges Caffentzis », in Grève des stages, grèves des femmes, op. cit., p. 100.

[28] Voir Silvia Federici, « Du salaire au travail ménager à la politique des communs », Travail, Genre et Sociétés, op. cit., p. 179-180.

[29] Annabelle Berthiaume, op. cit., p. 100.

[30] Silvia Federici, « Du salaire au travail ménager à la politique des communs », op. cit.

[31] On soulignera toutefois son actualité médiatique comme son retour dans les revendications politiques en Amérique Latine et notamment en Argentine, cf. Fanny Gallot, Maud Simonet, « Rémunérer le travail domestique : une stratégie féministe ? », Travail, Genre et Sociétés, op. cit.

[32] http://www.wagesforwagesagainst.org/

[33] https://wagesforwagesagainst.org/en/publications/wfwa, sur ces thématiques voir aussi les travaux proches des collectifs La buse https://la-buse.org/, Art en grève https://artengreve.com/, et l’ouvrage d’Aurélien Catin, Notre condition. Essai sur le salaire au travail artistique, Saint-Étienne, Riot Éditions, 2020.

[34] http://wagesforfacebook.com/

[35] E. Alex Jung, « Wages for Facebook », Dissent magazine, spring 2014.

[36] Annabelle Berthiaume, op. cit., p. 97.

[37] Silvia Federici, « introduction », in Silvia Federici, Arlen Austin, The New York Wages for Housework Committee, 1972-1977: history, theory and documents, New York, Autonomedia, 2018.

[38] Sur les mobilisations autour du salaire étudiant aujourd’hui voir : Léa Alexandre, « Vers l’autonomie des étudiant∙es ? Le salaire étudiant comme outil de lutte contre la précarité : comparaisons européennes » https://academia.hypotheses.org/22973; Aurélien Casta, « les mouvements pour un salaire étudiant », à babord ! Revue sociale et politique, no 79, avril-mai 2019, https://www.ababord.org/Les-mouvements-pour-un-salaire-etudiant et Mona Malak, « le salaire au travail ménager : de l’intérêt de déterrer un combat oublié », Revue Ouvrage, 31 octobre 2021 http://www.revue-ouvrage.org/le-salaire-au-travail-menager/..

[39] Maud Simonet, « L’exploitation des bénévoles ? Des questions du terrain au questionnement des catégories », Sociologie, vol. 12, no 4, 2021, p. 411-418.